近年、アレルギー性鼻炎が増加傾向にあり、小児でも増加傾向(特に通年性)にあることが報告されています。

となると、年齢が小さくなるにつれて発症率がどうなるのか?疑問がわくところです。

そこで、今回は千葉で実施されたコホート研究(Allergol Int. 2024 Jul;73(3):436-444.)の結果を紹介します。

この研究はアレルギーの家族歴を有する新生児を対象とした千葉ハイリスク出生コホートアレルギー研究の結果を分析し、小児での通年性アレルギー性鼻炎(PAR)の診断及び予測因子を明らかにすることを目的としたものです。

合計306人の妊婦が登録され、出生した新生児は1歳・2歳・5歳時に耳鼻咽喉科医と小児アレルギー専門医によって診察されました。全ての受診時に臨床および検査データが入手可能な参加者を適格者としました。

その結果、187人の適格参加者のうち、通年性アレルギー性鼻炎(PAR)の有病率は1歳・2歳・5歳時にそれぞれ、2.1%、4.3%、24.1%でした。1歳および2歳児のPAR患者の大多数がアレルギー性鼻炎に特異的な鼻局所所見や鼻腔ぬぐい液中の好酸球が観察されました。

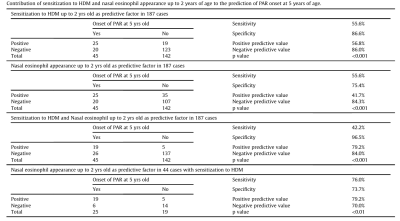

5歳時のPAR発症と関連する2歳までの因子は、ハウスダストマイト(HDM)感作、鼻粘膜好酸球増多、ネコ皮屑感作でした。

HDM感作があった44例で、2歳までの鼻粘膜好酸球増多は5歳時のPAR発症予測に対して、76.0%の感度と73.7%の特異度でした。

以上から、有病率2.1%ですが、1歳でも通年性アレルギー性鼻炎の患児はいること、鼻炎所見と鼻粘膜好酸球増多が小児PARの補助的診断項目として有用であることが分かりました。さらに、HDM感作と鼻粘膜好酸球増多が将来のPAR発症と最も関連する因子であることも分かりました。

(頻度は少ないながらも)1歳児にも通年性アレルギー性鼻炎の患者はいることを考えると、鼻風邪の治療を適切に行っても治療経過がすぐれない場合は、鼻汁好酸球などの検索をかけても良いかもしれません。診療の参考にさせて頂きます。 (小児科 土谷)